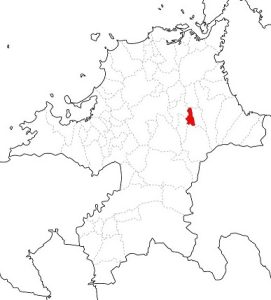

今回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」は、大任町(おおとうまち)です。

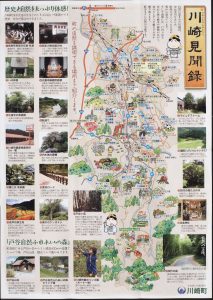

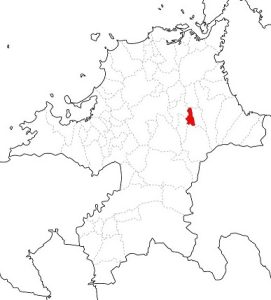

◆大任町の地理

大任町は福岡県の北東部に位置し、田川郡のほぼ中央にあります。町の中央を南北に彦山川(ひこさんがわ)が貫流する低地帯で、周囲は丘陵地域となっています。広さは、東西3.6km、南北7.2km、総面積14.26k㎡です。

東は赤村(あかむら)、北は香春町(かわらまち)、西は田川市(たがわし)・川崎町(かわさきまち)、南は添田町(そえだまち)と接しています。

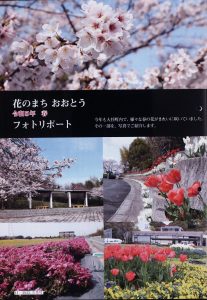

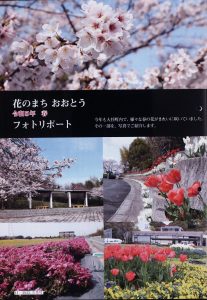

西日本最大級の規模を誇る道の駅「おおとう桜街道」のほか、季節ごとに咲く美しい花が魅力のまちです。

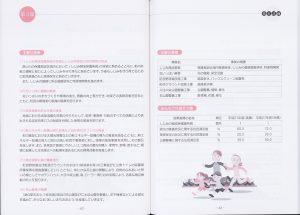

『広報おおとう 2023年度』2023年5月号(2-4-0021391) 花のまち おおとう フォトリポート

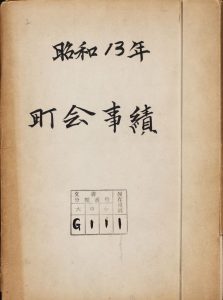

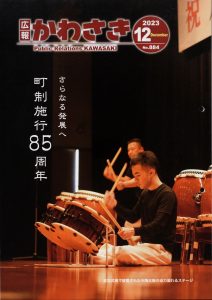

◆大任町の誕生

明治22(1889)年の町村制施行に伴い、今任原村(いまとうばるむら)と大行事村(だいぎょうじむら)が合併して大任村(おおとうむら)が成立しました。昭和35(1960)年、大任村が町制施行して大任町となりました。

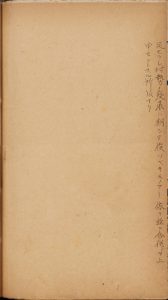

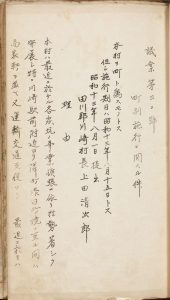

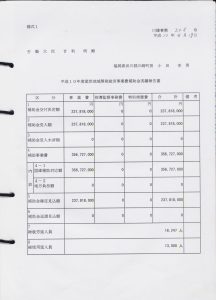

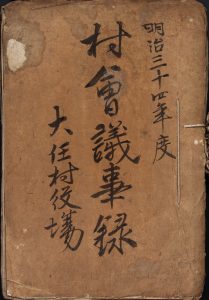

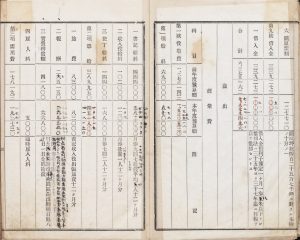

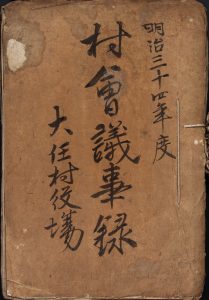

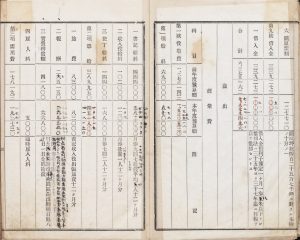

公文書館が所蔵する最も古い大任村の資料は明治34(1901)年度の大任村の村會議事録で、会議録や明治34年度の予算書などが綴られています。

『明治三十四年度 村會議事録 大任村役場』大任町公文書(1-2-0033523)

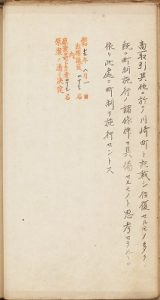

◆石炭産業遺跡群(鉄道関係)

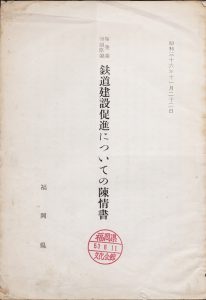

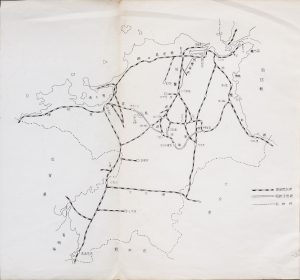

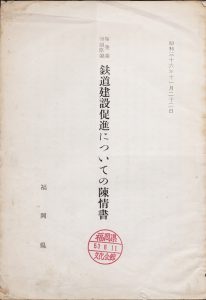

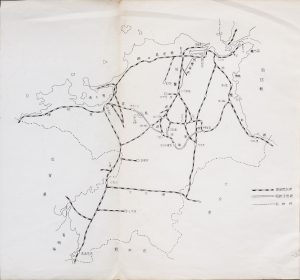

旧国鉄油須原(ゆすばる)線(仮称)は漆生(うるしお)駅と油須原駅を結び、石炭を苅田(かんだ)港へ輸送する目的で大正年間に計画されました。

昭和32年に着工、炭鉱閉山に伴い生活路線に変更し、昭和41年漆生駅から豊前川崎(ぶぜんかわさき)駅まで部分開業しました。

しかしながら採算が見込まれないことなどから、昭和45年に工事中止、昭和60年代に全線廃止となりました。大任町区間では開業に至らないまま、路床等の撤去後、旧添田線跡地と併せて町道等公共用地として利用されています。古河炭鉱跡地、福田(ふくた)トンネル、野原越(のばらごし)トンネル、彦山川橋梁等が石炭産業の遺跡として残っています。

大任町にはかつて数多くの炭鉱が存在し、町の基幹産業でしたが、その多くは残されておらず、この鉄道遺跡は大任町の経済産業の貴重な遺跡となっています。

『篠栗線・油須原線鉄道建設促進についての陳情書(昭和36年11月22日)』福岡県公文書(1-1-0006709)

◆花としじみの里

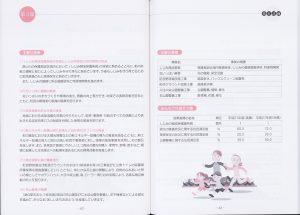

「しじみ」が自生する大任町では、しじみを環境保護とまちおこしのシンボルと位置づけています。平成7年には「しじみ育成保護条例」が制定され、彦山川流域でのしじみの保護が行われています。水辺公園では、昭和62年から毎年10月に「しじみ祭り」が開催されています。町のイメージキャラクターは、しじみの大ちゃんです。

『第4次大任町総合計画』大任町行政資料(2-2-0001334)

左『花としじみの里大任町 新庁舎・コミュニティセンター』大任町行政資料(2-2-0001333)

右『広報おおとう 2023年度』2023年12月号(2-4-0021391) 第37回しじみ祭り

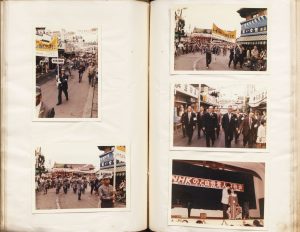

◆神幸祭

神幸祭は五穀豊穣や家内安全などを祈願する初夏の祭りです。4月下旬から5月上旬にかけて、各地域ごとに色とりどりのバレンで飾りつけられた山車やみこしが舞い、町中がにぎわいます。『大任町誌』に祭事に関する詳しい記述があります。

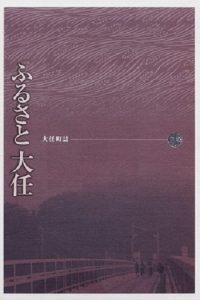

左『大任町誌 ふるさと大任 【下巻】』大任町行政資料(2-4-0010154)

右『広報おおとう 2019年度』2019年6月号(2-4-0011996) 神幸祭

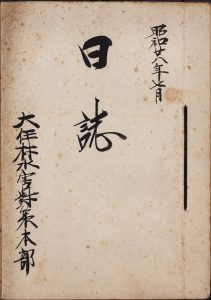

◆災害の記録

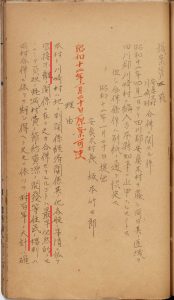

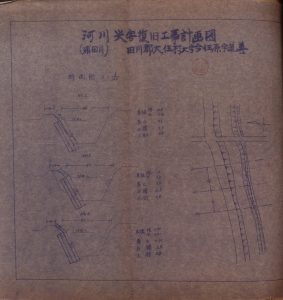

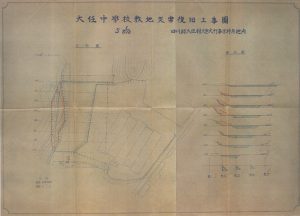

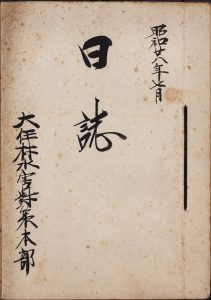

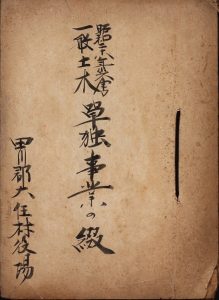

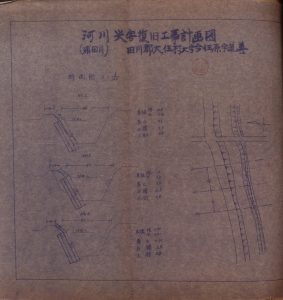

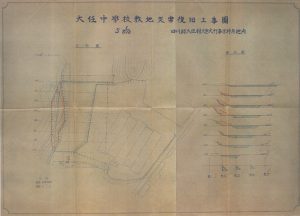

昭和28年6月、九州地方北部を中心に梅雨前線を原因とする集中豪雨による水害が発生しました。当時の大任村の水害対策本部の日誌や、土木工事に関する事跡が公文書として残されています。

『昭和廿八年七月 日誌(大任町水害対策本部)』大任町公文書(1-2-0033551)

『昭和二十八年災害單独事業の綴 田川郡大任村役場』大任町公文書(1-2-0033526)

『昭和二十八年六月 大任中学校災害復旧の綴 大任村役場』大任町公文書(1-2-0033502)

次回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」もお楽しみに!