福岡公文書館ブログ

SEARCH

ABOUT

CALENDAR

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

CATEGORY

ARCHIVE

- 2025年12月 (1)

- 2025年11月 (2)

- 2025年8月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (2)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年3月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年3月 (2)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (2)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (1)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (3)

- 2020年9月 (1)

- 2020年8月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (2)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (1)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (5)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (3)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (3)

カテゴリー: 公文書

今回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」は、鞍手町(くらてまち)です。

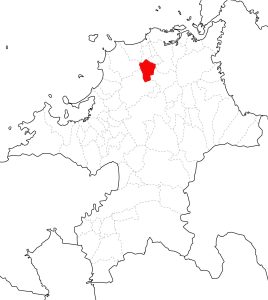

◆鞍手町の地理

鞍手町は福岡県の北部に位置し、福岡市と北九州市のほぼ中間にあります。北東部は遠賀(おんが)平野に連なる平地、南部は六ヶ岳(むつがたけ)などがそびえる山地となっています。六ヶ岳を水源とする西川(にしかわ)が、町の中央部を南から北へ貫流しています。北は遠賀町と中間市、東は北九州市八幡西区と直方市、南は宮若市、西は宮若市と宗像市に接しています。

◆鞍手町の誕生

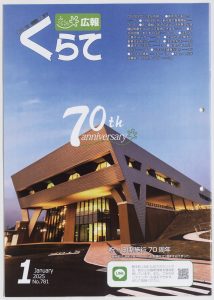

鞍手町は、1955年(昭和30年)1月1日、剣町(つるぎまち)・西川村(にしかわむら)・古月村(ふるつきむら)の1町2村が合併して誕生し、令和7年1月1日、町制施行70周年を迎えました。『広報くらて』の2024年12月号では旧庁舎が、2025年1月号では新庁舎が、それぞれ表紙を飾っています。

『広報くらて 2024年度』鞍手町行政資料(2-4-0024324)

◆合併当時の公文書

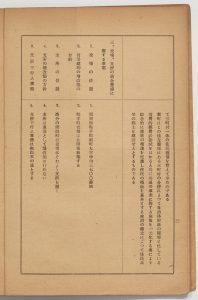

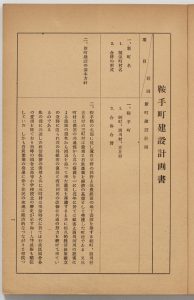

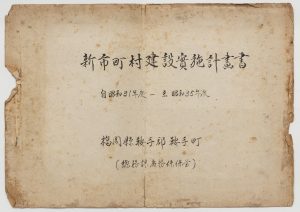

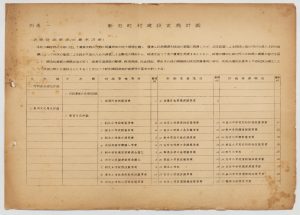

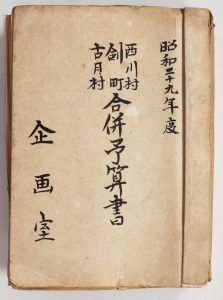

鞍手町が誕生した当時の資料として、『鞍手町建設計画書』や『新市町村建設実施計画書』、1町2村の『合併予算書』が残されています。

『鞍手町建設計画書』作成年度不明 福岡県公文書(1-1-0039376)

『S31~S35 新市町村建設実施計画書』昭和35(1960)年度 鞍手町公文書(1-2-0008062)

『S29年度 西川村・剣町・古月村 合併予算書』昭和29(1954)年度 鞍手町公文書(1-2-0008086)

◆明治時代の公文書

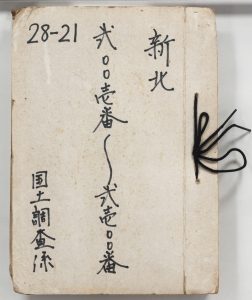

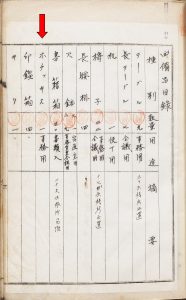

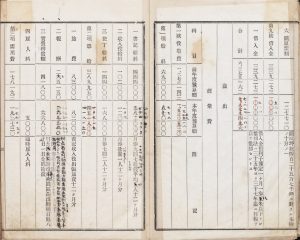

当館が所蔵する鞍手町の公文書で最も古いものは、『地籍簿』です。明治28(1895)から明治32(1899)年の土地の所在・地番・地目・地籍・沿革について書かれています。

『地籍簿 大字新北 2001~2100』明治32(1899)年度 鞍手町公文書(1-2-0008175)

次回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」もお楽しみに!

今回は、香春町(かわらまち)を紹介します。

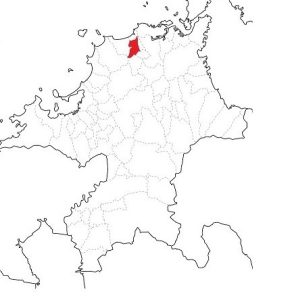

◆香春町の位置◆

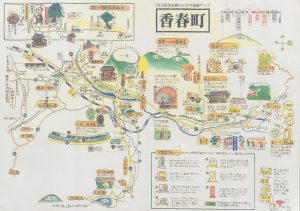

香春町は福岡県の東北部に位置しており、東西6.45キロメートル、南北10.6キロメートルの町です。町の北部は北九州市小倉南区(きたきゅうしゅうしこくらみなみく)、南部は赤村(あかむら)、大任町(おおとうまち)、東部はみやこ町、西部は田川市(たがわし)、福智町(ふくちまち)と接しています。

◆香春町の地理◆

香春町には、国道が2本、県道が6本、町道が378本通っており、北部には福智(ふくち)山系の牛斬山(うしきりやま)と、西に香春(かわら)一ノ岳、二ノ岳、三ノ岳、東に貫山(ぬきさん)山系の障子ヶ岳(障子岳)(しょうじがだけ(しょうじだけ))・飯岳(大坂山)(いいだけ(おおさかやま))があります。

『福岡県慣行委推進協議会(観光づくり)』平成19年度 福岡県公文書(1-1-0019798)

◆香春町の紹介◆

人口約1万人(令和6年11月末現在)を有す香春町は古い歴史があります。

初めて公式文書に登場するのは八世紀に編集された”風土記”であり、その語源は古代朝鮮語にそのルーツを探ることが可能で、古くより朝鮮半島や中国と密接な繋がりがあった土地であることが分かります。

町名の「香春」の地名の漢字は複数あります。「河原、鹿春、清河原、加波流、賀春、香春、香原」などと多様に書き残されています。

それらの語源は、古代においてカパル(急険な)カグポル(金曜日)と言う意味から来たという説もあります。

その原典は、万葉集の九巻の歌に「豊国の香春(加波流)は吾宅・・・」や豊前風土記に「田河の郡、鹿春の郷・・・」語源はいずれも『川原』の意味から取ったあて字であって、金辺川(清瀬川)の美しい川原の意味であると書かれています。

また、和名抄には「田川郡香春郷あり、香春は、加波留又は『カハラ』と訓むべし。』と出ています。

そして、中世の頃には香原の字も見えますが、香春が定着したようです。

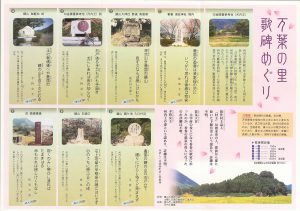

周辺は香春岳をはじめとする山々に囲まれ、数々の史跡や文化遺産にも恵まれており、万葉集には香春を詠んだ短歌が7首あり記念の歌碑も建っています。

『福岡県観光推進協議会(観光づくり)』 平成19年度 福岡県公文書 (1-1-0019798)

また、町内には4つの窯元があり、陶芸のまちとしても有名であります。

古くは風土記や万葉集、太宰管内誌さらには小倉日記や炭坑節、そして青春の門などと歴史、文学、紀行等に多く登場している香春の地は大宰府と奈良を結ぶ”大宰府官道”「田河道」の時代より変わらず、現在も国道201号線と322号線のクロスする交通の要です。

『福岡県慣行委推進協議会(観光づくり)』平成19年度 福岡県公文書(1-1-0019798)

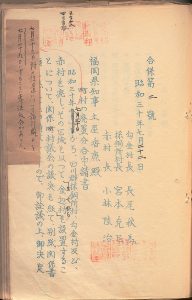

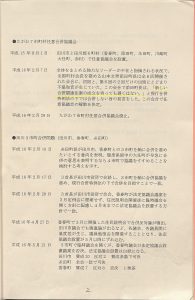

◆昭和の大合併・平成の大合併◆

1887(明治20)年に香春町と下香春村が合併し誕生した香春村は、1898(明治31)年の町制施行により香春町になりました。勾金村(まがりかねむら)は1889(明治22)年に5村が合併し発足しました。採銅所村(さいどうしょむら)は、1887(明治20)年に3村が合併して発足しました。

1956(昭和31)年、この1町2村が合併し現在の香春町になっています。

このときのいわゆる昭和の大合併の際は、状況が二転三転しました。

1954(昭和29)年10月、香春町・勾金村・採銅所村の合併計画が県から示されるが、翌年(昭和30)年2月に赤村が3町村の合併に参加したいと申し入れたことで、合併への赤村参加について3町村間で紛糾し、4月に香春町の後日参加を前提とした勾金村・採銅所村・赤村の3村は合併協議会設置し、7月に「金辺村(きべむら)設置」申請書を知事に提出しました。提出後もは続き、3村の議長は香春町が4町村合併を表明するならば、8月5日までに4町村の合併の申請書を県に提出するが、それができなければ「金辺村設置」を認めてほしいと申し出ましたが、県は9月に3村合併「金辺村設置」の申請を却下しました。

その後、1956(昭和31)年8月に赤村が合併を辞退し、9月に香春町・勾金村・採銅所村が申請書を県に提出し、香春町(新設)が誕生しました。

『市町村の廃置分合』昭和30年度 福岡県公文書 (1-1-0024679)

『市町村の廃置分合』昭和31年度 福岡県公文書 (1-1-0024692)

『合併協議経過(旧田川郡合併関係)』平成16年度 福岡県公文書 (1-1-0041500)

平成の大合併の際も、近隣市町村との合併協議がなされましたが、合併には至っていません。

◆第5次香春町総合計画 2022-2031◆

2022年に町の将来の発展を促進するために2022(令和4)年からの10年間、まちづくりの基本的設計図となる「第5次香春町総合計画」を策定しています。

「暮らしを守る」・「人を育む」・「社会をつくる」という3つの目標達成のため、みんなでめざす「まちづくりアクション」として具体的な取り組みを示しています。

第4次香春町総合計画で掲げたキャッチフレーズ「好きです♥かわら町」の思いをさらに深化した「みんなが交わり関わり合えるまち」「みんなが元気で暮らすまち」「みんなの夢が叶うまち」新たなまちづくりのキャッチフレーズ「愛しかないっちゃ♥かわらまち」としています。このキャッチフレーズには、人口減少・高齢化が進む中、将来像に示す町民一人ひとりの安全・安心で健やかな暮らしやみんなの夢が叶うまちを実現するには、町民や香春町に関わる人たちの「愛」が必要であるという想いが込められています。

この計画には、以下のような施策があります。

「定住支援策の充実」

新たな町への移住・定住の促進を図るため、移住・交流の拠点として「採銅所駅舎内第二待合室」を開設し、地域おこし協力隊や空き家コーディネーターによる移住相談や空家の紹介、交流イベントの開催などで移住・定住促進を図っています。

また、移住・定住希望者に向けた支援策として、定住奨励金、リフォーム等補助金などの各種補助金制度による支援を行っています。

『広報かわら 2024年8月』令和6年度 香春町行政資料 (2-4-0024331)

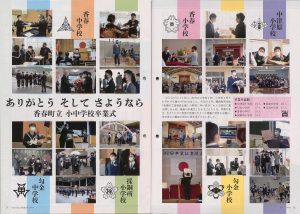

「教育内容の充実」

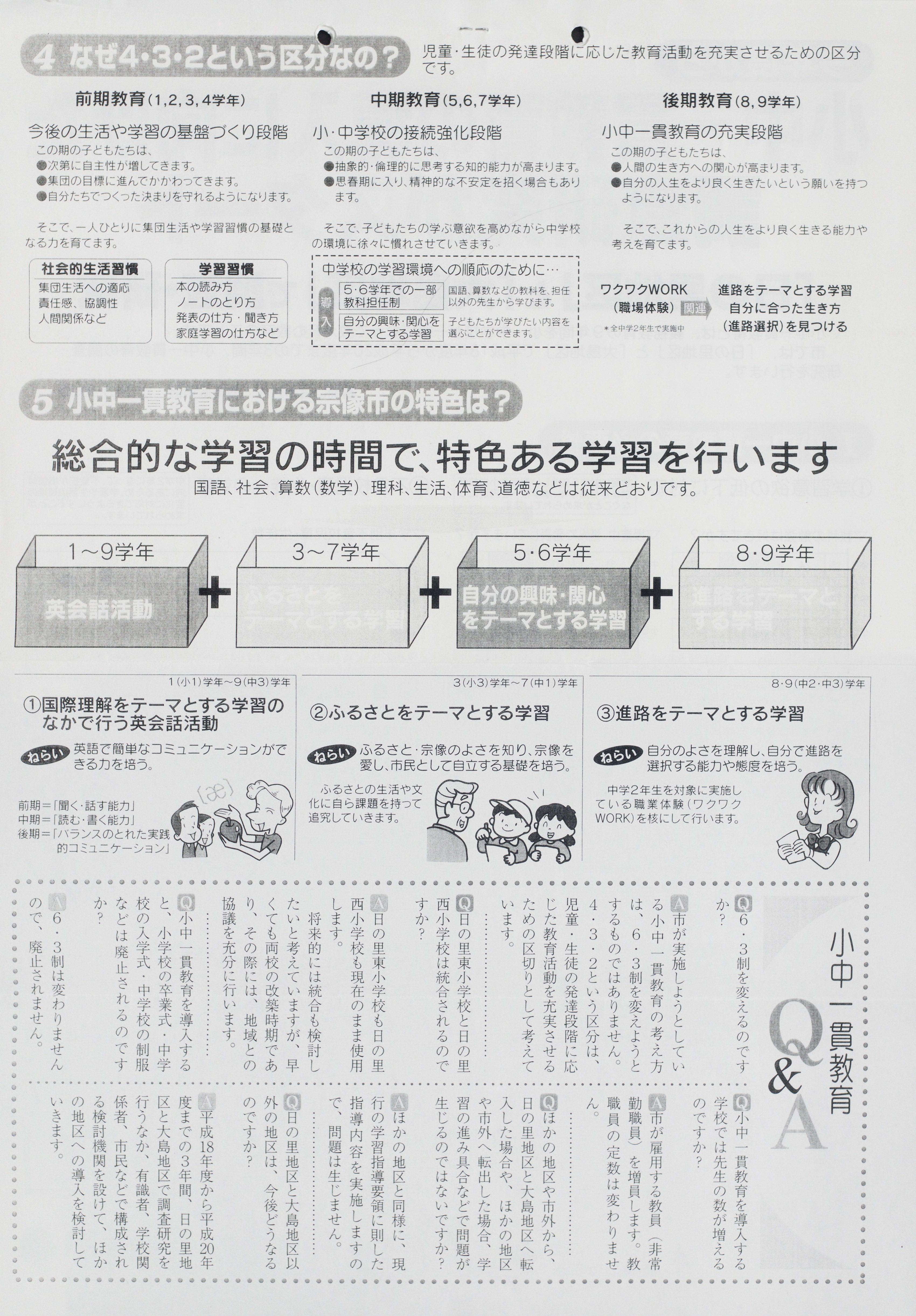

香春町立香春思永館(かわらしえいかん)は、町立4小学校(香春・勾金・中津原・採銅所)、2中学校(香春・勾金)を統合して令和3年4月に開校した9年制の義務教育学校です。

義務教育学校では、小学校相当が前期課程、中学校相当が後期課程と区分され、1~9年生という呼び方になります。9年間の教育課程において、学年段階の区切りは自由に設定できますが、香春町では、小学校、中学校相当と同じ、1~6年生を前期、7~9年生を後期として学年段階を設定し、前期課程と後期課程が一緒の建物で学ぶ施設一体型の学校です。

香春思永館は、英語教育、ICT教育、キャリア教育、ふるさと教育の充実の5つの特色ある教育方針を掲げ、学力向上とともに社会を生き抜く力を育む学校教育を推進しています。

『まちの情報誌かわら 2021年4月』 令和3年度 香春町行政資料 (2-4-0016209)

これらの施策以外にも、「公共交通ネットワークの充実」や「地域企業・企業誘致の推進」等の重点施策が掲げられています。

次回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」もお楽しみに!

今回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」は、遠賀町(おんがちょう)です。

◆遠賀町の地理

遠賀町は、一級河川遠賀川(おんががわ)の河口近くの西岸に位置し、東西に4キロメートル、南北に6キロメートルの水と緑に囲まれた自然豊かな町です。北は芦屋町(あしやまち)、東は遠賀川を境に水巻町(みずまきまち)、南東は中間市(なかまし)、南は鞍手町(くらてまち)、南西は宗像市(むなかたし)、西は岡垣町(おかがきまち)に接しています。

◆町制施行60周年

遠賀町は、令和6(2024)年4月1日に町制施行60周年を迎えました。

『広報おんが 令和6年4月号』令和6年度 遠賀町行政資料(2-4-0024322)

◆遠賀町の誕生

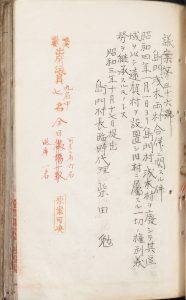

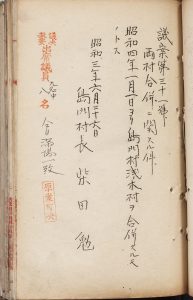

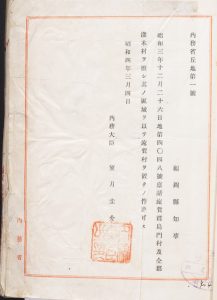

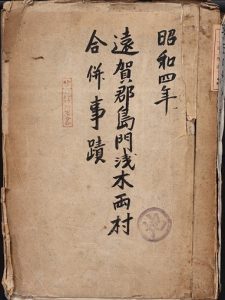

昭和4(1929)年4月1日、浅木村(あさぎむら)と島門村(しまとむら)が合併し遠賀村(おんがむら)が誕生しました。

『議事録(昭和3年~昭和4年)』昭和4年度 遠賀町公文書(1-2-0005519)

『市町村の廃置分合』昭和4年度 福岡県公文書(1-1-0024538)

その後、昭和10年代の石炭景気によって、遠賀村の人口は合併時の2倍近くまで増えて、昭和39(1964)年4月1日に町制を施行、遠賀村(おんがむら)から遠賀町(おんがちょう)になりました。

『議決書』昭和39年度 遠賀町公文書(1-2-0005332)

◆町章の選定

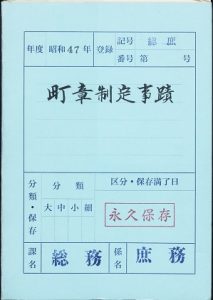

遠賀町の町章は、遠賀町の頭文字である「オ」をデザイン化したもので、昭和47(1972)年に公募によって選ばれました。

『町章制定事蹟』昭和47年度 遠賀町公文書(1-2-0005374)

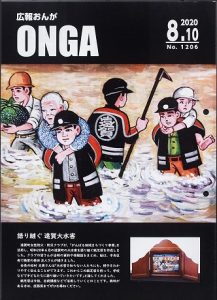

◆昭和28年 遠賀大水害

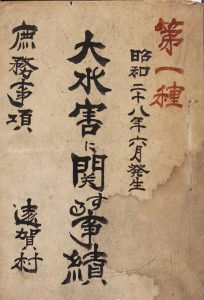

昭和28(1953)年6月、九州北部を中心に梅雨前線を原因とする集中豪雨による水害が発生しました。当時の遠賀村でも記録的な豪雨により大きな被害が出ました。紙芝居を作り子どもたちにわかりやすく伝えるなど、令和の今も遠賀大水害は語り継がれています。

『昭和28年.6月大水害に関する事蹟』昭和28年度 遠賀町公文書(1-2-0005382)

『広報おんが 令和2年8月10日号 語り継ぐ遠賀大水害』令和2年度 遠賀町行政資料(2-4-0014053)

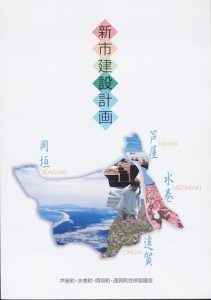

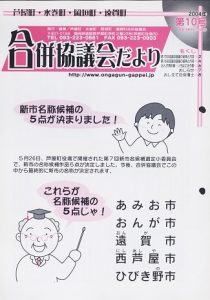

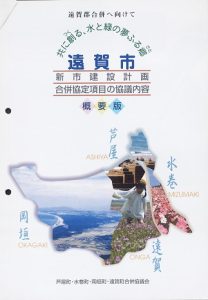

◆平成の合併

遠賀郡4町の合併については、平成15年7月に「芦屋町・水巻町・岡垣町・遠賀町合併協議会」が設置され全26回の協議会が開催されましたが、平成16年10月に協議会は解散、合併は白紙となりました。

『新市建設計画・遠賀郡将来構想等』平成16年度 遠賀町公文書(1-2-0042368)

『合併協議経過(芦屋町・水巻町・岡垣町・遠賀町合併協議会①)』平成16年度 福岡県公文書(1-1-0041468)

『合併協議経過(芦屋町・水巻町・岡垣町・遠賀町合併協議会②)』平成16年度 福岡県公文書(1-1-0041469)

◆おんがのおと

令和3(2021)年5月にリニューアルされた「広報おんが」の表紙タイトルは「おんがのおと」。ちょっと気になるタイトルの由来を探してみました。

*****************************************

遠賀町の記録であり、見ている人への手紙であり、皆さんの心に留めてほしい、遠賀町を知ってほしいという思いを込めたタイトルにしました。「遠賀ノート」という意味だけでなく、「遠賀の音」という意味も込めています。「うれしい」「たのしい」「ここちよい」、そんな「まちの音」が聴こえてくるような広報紙をお届けします。(『広報おんが 令和3年5月号』より引用)

『広報おんが 令和3年5月号』令和3年度 遠賀町行政資料(2-4-0016619)

※福岡共同公文書館の閲覧室では、県内60市町村の広報紙を見ることができます。

次回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」もお楽しみに!

今回は大牟田市(おおむたし)の紹介です。

♦ 大牟田市の位置 ♦

大牟田市は福岡県の最南端に位置しています。西に有明海を望み、北はみやま市、東は熊本県南関町(なんかんまち)、南は熊本県荒尾市(あらおし)と隣接しており、これらの自治体と熊本県長洲町(ながすまち)を含めて『大牟田都市圏』という呼び方もされています。現在はここに柳川市(やながわし)も加わって、大牟田市を中心とした『有明圏域定住自立圏構想』を推進しているところです。

『広報おおむた』2021年6月1日号 大牟田市行政資料(2-4-0016195)

♥ 大牟田市の歴史 ♥

大牟田市は、現在の市域になるまでに以下のような変遷をたどりました。

1889(明治22)年 町村制施行により大牟田町が発足

1917(大正6)年 市制施行により大牟田町から大牟田市へ

1929(昭和4)年 三川町(みかわまち)を編入

1941(昭和16)年 玉川村(たまがわむら)、駛馬町(はやめまち)、三池町(みいけまち)、

銀水村(ぎんすいむら)を編入。

その後、昭和の大合併、平成の大合併ともに異同はなく、2017(平成29)年に市制施行100周年を迎えています。

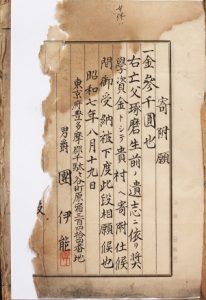

まだ大牟田市に編入前の玉川村の文書の中に、三池炭鉱の経営に尽力した団琢磨に関連する文書がありました。亡くなった後に、本人の「遺志」として遺族から奨学金寄附の申出があったようです。

『昭和十年以降願伺指令綴 三池郡玉川村役場』昭和16年度 大牟田市公文書(1-2-0012549)

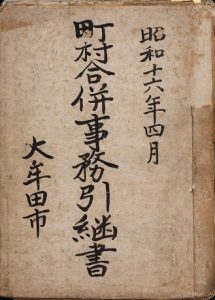

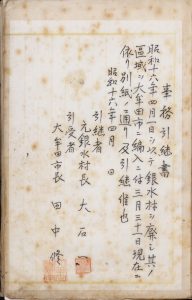

1941(昭和16)年の町村合併の際には詳細な事務引継書が作成されています。画像は銀水村の部分ですが、備品目録には「火鉢」「キリ」など、時代を感じさせる用具が並んでいます。

そして「ホチッキス」とは…? 現在ホッチキスと呼ばれている物の単純な誤記なのでしょうか、あるいは当時はそう呼ばれていたのでしょうか、はたまた全く違う現在に継承されていない謎の事務機器なのでしょうか…。

『昭和16年4月町村合併事務引継書』昭和16年度 大牟田市公文書(1-2-0011894)

『年表と写真で見る大牟田市の100年(『新大牟田市史』別冊)』平成29年度 大牟田市行政資料(2-4-0007415)

♣ 大牟田市と石炭産業 ♣

大牟田と言えばやはり石炭と三池炭鉱を抜きにしては語れません。大牟田における採炭の歴史は古く、江戸時代中期にまで遡ります。そして明治初期に富国強兵政策を推し進める政府のもと、一旦は官営の三池炭鉱となりますが、その後大牟田町が発足する1889(明治22)年には官営から三井に払い下げられています。

以後大牟田は石炭資源を基盤に重化学工業都市として発展し、1957(昭和32)年には市制施行40周年の記念事業として『大牟田産業科学大博覧会(石炭博)』を開催するまでに至りました。

『市政だより』31号(昭和32年9月25日) 大牟田市行政資料(2-2-0001018)

しかし同時にこの頃から石炭にも陰りが見え始め、やがて高度経済成長期を迎えると共にエネルギーの主役は石炭から石油へと移り、石炭採掘や石炭を基盤とする産業は衰退へと向かいます。

そして1997(平成 9)年、奇しくも大牟田市市制施行80周年の年に三池炭鉱は閉山し、日本の近代化や戦後復興を支え続けたその歴史に幕を下ろすこととなりました。

『広報おおむた』772号(平成9年4月15日号) 大牟田市行政資料(2-2-0001020)

『グラフふくおか』484号(平成9年4月号) 福岡県行政資料(2-1-0006035)

♠ 石炭産業からの脱却 ♠

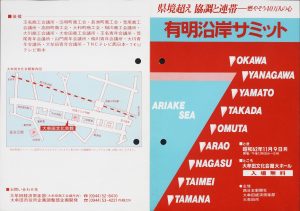

基幹産業であった石炭産業の衰退に合わせ、大牟田市では石炭依存からの脱却を企図し、財政再建計画の策定や有明海沿岸部の福岡県内・熊本県内の自治体との県境を越えた連携(有明沿岸サミット)等を模索しました。

『有明海地域総合開発協議会』昭和62年度 福岡県公文書(1-1-0002699)

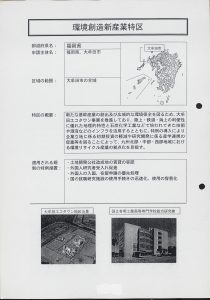

平成時代には構造改革特区制度を活用した、石炭産業から「環境・リサイクル産業」という新たな基幹産業へと産業構造の転換を試みる「エコタウン事業」を推進、さらには、高速道路、鉄道、空港、港湾というあらゆる輸送手段へのアクセスが60分以内という地理的優位性を活かした工場団地「大牟田テクノパーク」を造成し、企業誘致に力を入れるなど地域経済の再浮揚を目指しています。

『構造改革特別区域(大牟田)3』平成15年度 福岡県公文書(1-1-0009451)

『大牟田テクノパーク』平成8年度 福岡県公文書(1-1-0038450)

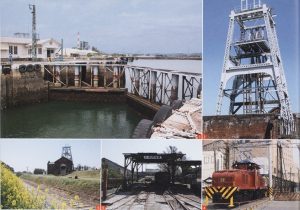

また、市制施行100周年を目前に控えた2015(平成27)年には、三池炭鉱の残存施設である「宮原坑(みやのはらこう)」「三池炭鉱専用鉄道敷跡(みいけたんこうせんようてつどうじきあと)」「三池港(みいけこう)」の3施設が「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」として世界文化遺産に登録されました。かつての基幹産業の歴史と栄光に再びスポットライトが当たり、新しい観光資源としての魅力に期待が集まっています。

『大牟田市勢要覧』平成29年度 大牟田市行政資料(2-4-0012188)

次回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」もお楽しみに!

今回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」は、大任町(おおとうまち)です。

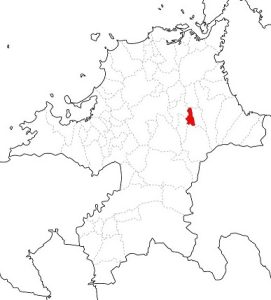

◆大任町の地理

大任町は福岡県の北東部に位置し、田川郡のほぼ中央にあります。町の中央を南北に彦山川(ひこさんがわ)が貫流する低地帯で、周囲は丘陵地域となっています。広さは、東西3.6km、南北7.2km、総面積14.26k㎡です。

東は赤村(あかむら)、北は香春町(かわらまち)、西は田川市(たがわし)・川崎町(かわさきまち)、南は添田町(そえだまち)と接しています。

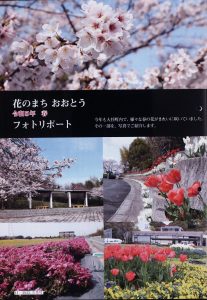

西日本最大級の規模を誇る道の駅「おおとう桜街道」のほか、季節ごとに咲く美しい花が魅力のまちです。

『広報おおとう 2023年度』2023年5月号(2-4-0021391) 花のまち おおとう フォトリポート

◆大任町の誕生

明治22(1889)年の町村制施行に伴い、今任原村(いまとうばるむら)と大行事村(だいぎょうじむら)が合併して大任村(おおとうむら)が成立しました。昭和35(1960)年、大任村が町制施行して大任町となりました。

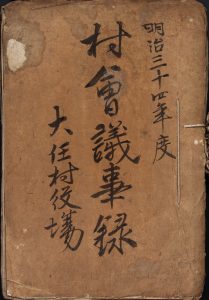

公文書館が所蔵する最も古い大任村の資料は明治34(1901)年度の大任村の村會議事録で、会議録や明治34年度の予算書などが綴られています。

『明治三十四年度 村會議事録 大任村役場』大任町公文書(1-2-0033523)

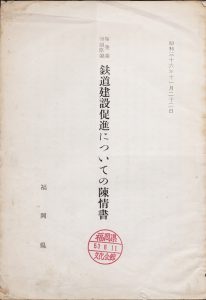

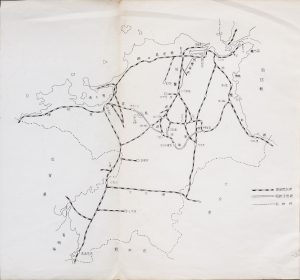

◆石炭産業遺跡群(鉄道関係)

旧国鉄油須原(ゆすばる)線(仮称)は漆生(うるしお)駅と油須原駅を結び、石炭を苅田(かんだ)港へ輸送する目的で大正年間に計画されました。

昭和32年に着工、炭鉱閉山に伴い生活路線に変更し、昭和41年漆生駅から豊前川崎(ぶぜんかわさき)駅まで部分開業しました。

しかしながら採算が見込まれないことなどから、昭和45年に工事中止、昭和60年代に全線廃止となりました。大任町区間では開業に至らないまま、路床等の撤去後、旧添田線跡地と併せて町道等公共用地として利用されています。古河炭鉱跡地、福田(ふくた)トンネル、野原越(のばらごし)トンネル、彦山川橋梁等が石炭産業の遺跡として残っています。

大任町にはかつて数多くの炭鉱が存在し、町の基幹産業でしたが、その多くは残されておらず、この鉄道遺跡は大任町の経済産業の貴重な遺跡となっています。

『篠栗線・油須原線鉄道建設促進についての陳情書(昭和36年11月22日)』福岡県公文書(1-1-0006709)

◆花としじみの里

「しじみ」が自生する大任町では、しじみを環境保護とまちおこしのシンボルと位置づけています。平成7年には「しじみ育成保護条例」が制定され、彦山川流域でのしじみの保護が行われています。水辺公園では、昭和62年から毎年10月に「しじみ祭り」が開催されています。町のイメージキャラクターは、しじみの大ちゃんです。

『第4次大任町総合計画』大任町行政資料(2-2-0001334)

左『花としじみの里大任町 新庁舎・コミュニティセンター』大任町行政資料(2-2-0001333)

右『広報おおとう 2023年度』2023年12月号(2-4-0021391) 第37回しじみ祭り

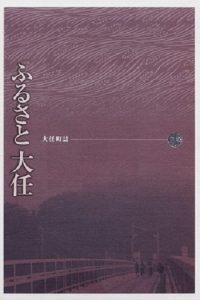

◆神幸祭

神幸祭は五穀豊穣や家内安全などを祈願する初夏の祭りです。4月下旬から5月上旬にかけて、各地域ごとに色とりどりのバレンで飾りつけられた山車やみこしが舞い、町中がにぎわいます。『大任町誌』に祭事に関する詳しい記述があります。

左『大任町誌 ふるさと大任 【下巻】』大任町行政資料(2-4-0010154)

右『広報おおとう 2019年度』2019年6月号(2-4-0011996) 神幸祭

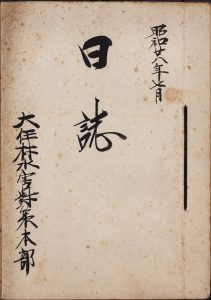

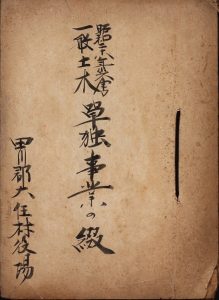

◆災害の記録

昭和28年6月、九州地方北部を中心に梅雨前線を原因とする集中豪雨による水害が発生しました。当時の大任村の水害対策本部の日誌や、土木工事に関する事跡が公文書として残されています。

『昭和廿八年七月 日誌(大任町水害対策本部)』大任町公文書(1-2-0033551)

『昭和二十八年災害單独事業の綴 田川郡大任村役場』大任町公文書(1-2-0033526)

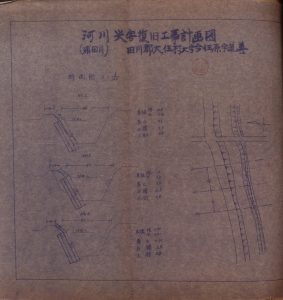

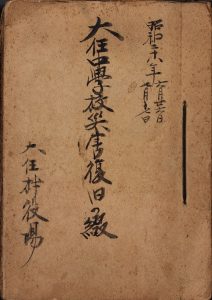

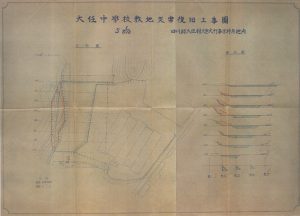

『昭和二十八年六月 大任中学校災害復旧の綴 大任村役場』大任町公文書(1-2-0033502)

次回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」もお楽しみに!

今回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」は、うきは市です。

◆うきは市の地理

うきは市は福岡県の南東部に位置し、朝倉市、久留米市、八女市、大分県日田市と接しています。南に耳納連山(みのうれんざん)を抱き、北に「筑紫次郎」と称される筑後川(ちくごがわ)が流れる自然に恵まれた地域です。

耳納連山を源流とする巨瀬川(こせがわ)、小塩川(こじおがわ)、隈上川(くまのうえがわ)が市内を流れ、筑後川に注ぎ込んでいます。市域は、筑後川の南に広がる平坦部、平坦部と山間部との間にある山麓部、耳納連山に属する山間部に区分されます。平坦部には肥沃な水田地帯、山麓部には果樹地帯が形成され、山間部は棚田などを含む森林となっています。

◆うきは市誕生

昭和26(1951)年、御幸町が山春村、大石村及び姫治村を編入するとともに浮羽町へと町名を変更しました。昭和30(1955)年には吉井町、江南村、福富村、千年村及び船越村の一部が合併して吉井町が生まれました。

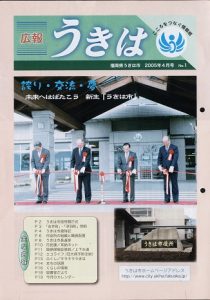

平成17(2005)年3月20日、浮羽町と吉井町が合併して「うきは市」が誕生します。福岡県内26番目の市で、平成の大合併としては県内4番目の合併となりました。平成15年4月に、2町によって設置された法定協議会の記録が残っています。

『広報うきは』平成17(2005)年度 うきは市行政資料 (2-2-0000492)

『合併協議会関連事蹟』平成15(2003)年度 うきは市公文書 (1-2-0009703)

公文書館には、現在のうきは市の公文書だけではなく、合併前の吉井町・浮羽町の公文書、さらにさかのぼって明治・大正・昭和の各村の公文書が保存されています。

『古文書M20~26(自明治二十年至同廿六年役場事務引継書)』明治26(1893)年 うきは市公文書 (1-2-0045260)

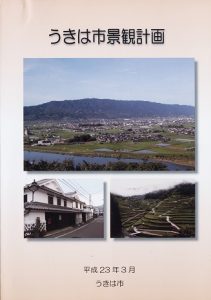

◆伝統的建造物群保存地区

うきは市には、文化庁が選定した伝統的建造物群保存地区が2地区あります。景観行政団体として「うきは市景観計画」(平成23年3月)を作成、伝統的建造物の保存だけではなく活用を進めながら、歴史の伝承や文化の向上、地域活性につなげています。

『景観計画策定事業』平成23(2011)年度 うきは市公文書 (1-2-0049519)

【筑後吉井(ちくごよしい)】平成8(1996)年12月10日選定

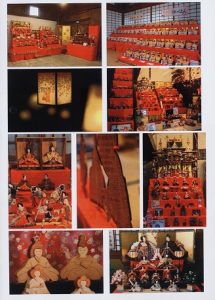

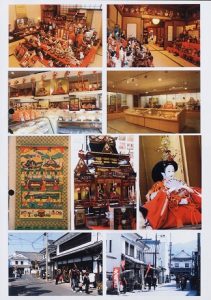

江戸時代、有馬藩の城下町久留米と天領日田を結ぶ豊後街道の宿場町として栄えたうきは市吉井町。町屋や土蔵が連続する町並みと、豊かな緑に包まれた屋敷や社寺建築、さらに吉井の経済基盤を支えてきた河川や水路などが一体となって歴史的風致を形成しており、筑後地方の商業都市として、特色ある歴史的景観を伝えています。平成8(1996)年に県内で初めて、文化庁の「伝統的建造物群保存地区」に選定されました。その町並みを背景に、平成5年から「筑後吉井おひなさまめぐり」が行われています。第32回の今年は、令和6(2024)年2月11日(日)~3月20日(水)に開催が予定されています。

『浮羽地域振興計画推進1』平成11(1999)年度 福岡県公文書 (1-1-0003835)

『筑後吉井おひなさまめぐり』平成27(2015)年度 うきは市公文書 (1-2-0046844)

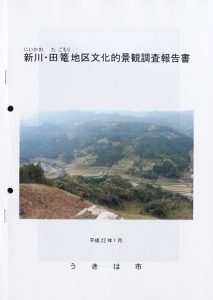

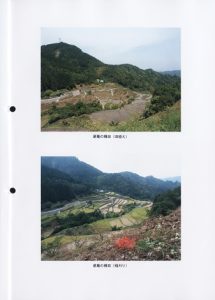

【新川田篭(にいかわたごもり)】平成24(2012)年7月9日選定

新川地区及び田篭地区には、湧水や豊かな水系によって発達した棚田が集落と渾然一体となって残っています。国の重要文化財に指定されているくど造り民家「平川家住宅」をはじめとして、伝統的な茅葺民家が残り、棚田や山林に取り囲まれた、昔ながらの山村集落の景観を見せています。平成10(1998)年には棚田を守る大切さを都市住民に実感してもらいながら保全を図る取り組みとして、「棚田オーナー制度」がスタートしました。平成11(1999)年には新川地区の葛篭(つづら)の棚田が農林水産省の「日本棚田百選」に選定され、平成12(2000)年には、「全国棚田サミット」を星野村と共同開催するなど、棚田を中心とした地域振興が行われています。

『景観計画策定事業(新川・田篭地区文化的景観調査中間報告書)』平成21(2009)年度 うきは市公文書 (1-2-0045290)

『中山間ふるさと・水と土保全対策事業』平成12(2000)年度 福岡県公文書 (1-1-0004314)

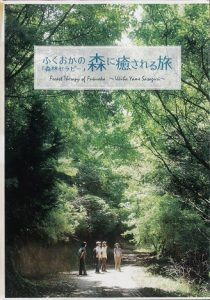

◆森林セラピー

「森林セラピー」とは、ストレスホルモンの減少や血圧の低下など、心身への健康維持・増進等の効果が科学的な証拠に裏付けされた森林浴のことです。この森林セラピーに適しているとして特定非営利活動法人森林セラピーソサエティが認定した場所を「森林セラピー基地」といいます。福岡県内では、うきは市、八女市、篠栗町、豊前市の4市町が、森林セラピー基地として認定されています。

うきは市は市内の森林が持つリラックス効果が実証され、平成20(2008)年4月に北部九州で初めて森林セラピー基地として認定されました。市内には、石積みされた棚田の景観が美しい「つづら棚田の散歩道コース」と、水辺の空気が心地よい「巨瀬の源流の散歩道コース」の2つの認定セラピーロードがあります。

『福岡県観光推進協議会(観光地づくり)(うきは市)』平成22(2010)年度 福岡県公文書 (1-1-0034667)

◆とびうめ国体

「とびうめ国体」(第45回国民体育大会)は、平成2(1990)年に福岡県で開催されました。浮羽町ではカヌー競技、吉井町では銃剣道競技が行われました。うきは市から移管された資料には、ビデオテープ、写真のネガ、レコード、国体の旗、ステッカー、ワッペンなどがあり、様々な形で町の歴史が残されています。

『第45回国民体育大会レコード(とびうめ国体音頭・とびうめ国体の歌)』平成2(1990)年度 うきは市行政資料 (2-4-0019411)

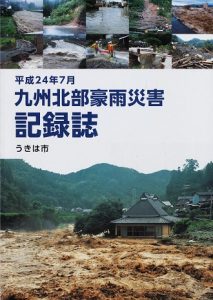

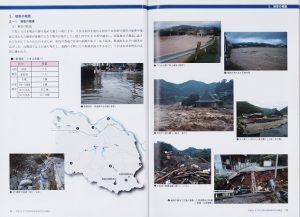

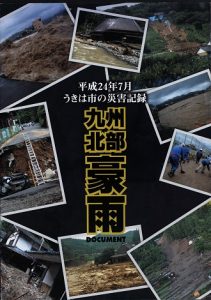

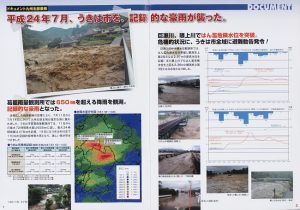

◆豪雨災害の記録

平成24(2012)年7月の九州北部豪雨により、うきは市は甚大な被害を受けました。災害の経験・記憶を風化させないため、また、今後の教訓として後世に伝えるため、『平成24年7月九州北部豪雨災害記録誌(冊子版・簡易版)』が発行されました。簡易版は、うきは市防災サイト(平成24年7月九州北部豪雨の災害記録誌を発行しました / 防災サイト / うきは市 (city.ukiha.fukuoka.jp)でも見ることができます。

『平成24年7月九州北部豪雨災害記録誌』平成26(2014)年度 うきは市行政資料 (2-4-0000071) ※冊子版

『平成24年7月うきは市の災害記録 九州北部豪雨DOCUMENT』平成26(2014)年度 うきは市行政資料 (2-4-0000070) ※簡易版

============================================

福岡共同公文書館では、福岡県と県内58市町村(政令市である北九州市、福岡市を除く)の歴史公文書(歴史資料として重要な公文書)や行政資料を、収集、整理、保存し、皆様に提供しています。

常設展示では、戦後から今日までの「福岡県」を当館の公文書や行政資料で振り返るとともに、所蔵する歴史公文書や行政資料をもとに県内の市町村を順番に紹介しています。現在(令和5年11月10日~令和6年3月24日予定)紹介している市町村は、うきは市・宇美町・大川市・大木町・大任町・大野城市です。

お近くにお越しの際は、ぜひ福岡共同公文書館にお立ち寄りください。

次回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」もお楽しみに!

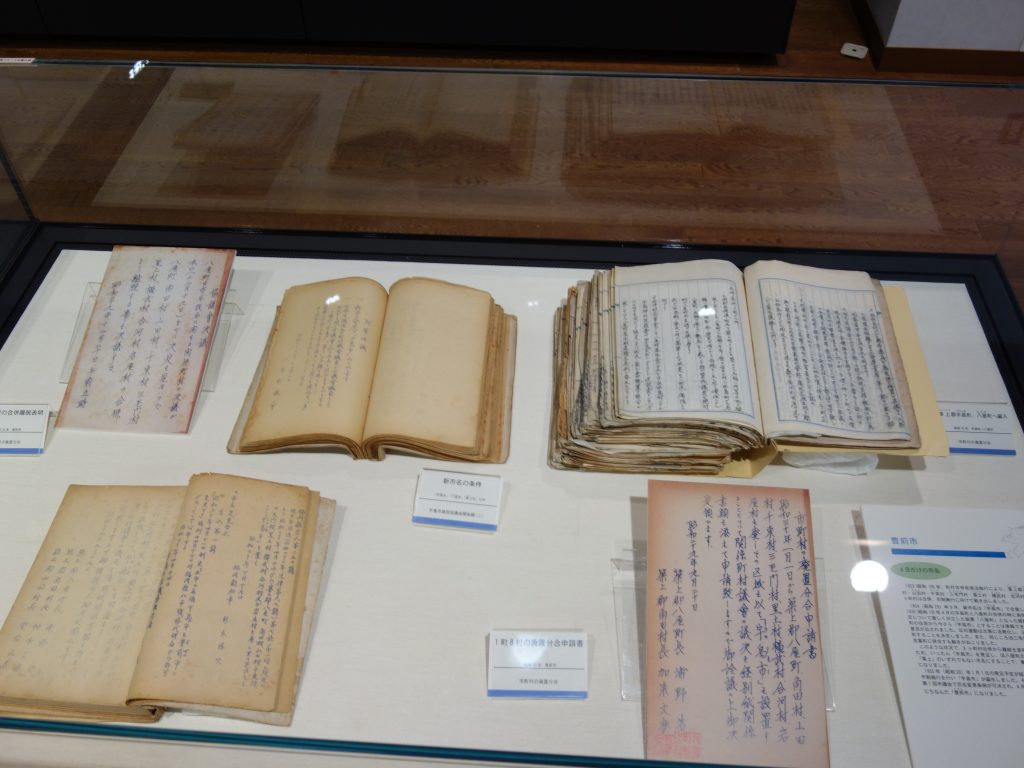

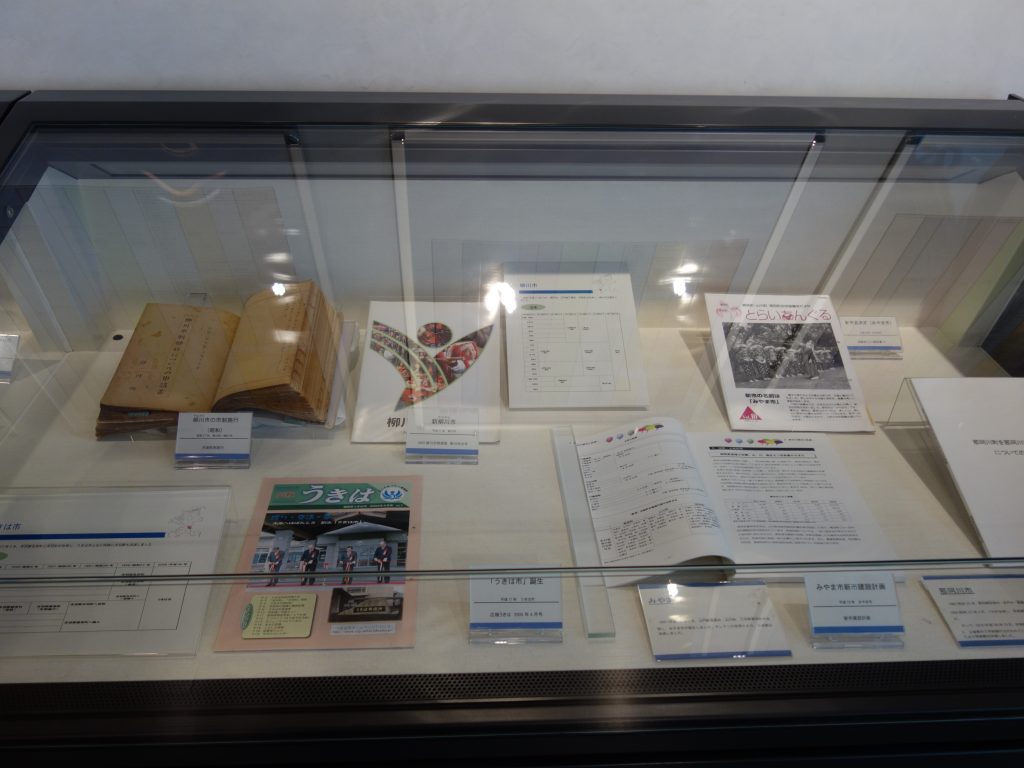

7月21日(金)から2023年の企画展「福岡県 市町村の変遷」がはじまりました。

今回は、「福岡県」が誕生してから、明治・昭和・平成の合併を経て、現在の29市・29町・2村になるまでの県内市町村の変遷を公文書で紹介しています。

1871(明治4)年7月、廃藩置県の実施により全国諸藩の制度的廃止が布告され、福岡県域では当初、豊津・千束・中津・福岡・秋月・久留米・柳川・三池の8県が成立しました。その後の統廃合の結果、福岡県・小倉県・三潴県の3県になり、さらに、1876(明治9)年再び府県の大廃合が行われ、現在の「福岡県域」が確定しました。

1889(明治22)年「市制・町村制」により、明治の大合併が行われました。県内市町村は、1888(明治21)年に2市、273町、1685村だったのが、1889(明治22)年には2市、20町、364村になりました。

昭和の大合併は、1953(昭和28)年「町村合併促進法」の施行により行われました。1953(昭和28)年10月現在、福岡県内には12市、73町、177村があり、そのほとんどが明治の大合併期以来の状態でした。そこで、福岡県では「町村合併促進協議会」を設置し、当時の250町村を87町村とする計画を立案し、その結果1956(昭和31)年12月末には、19市、68町、33村になりました。

その後、合併や市制・町制の施行により、1997(平成9)年10月1日の時点で24市、65町、8村になりました。そして、平成の大合併によって、福岡県は、現在29市、29町、2村の60市町村になっています。

今回の企画展では、各市町村の合併の経緯や市制施行のための書類等を展示しています。

ほんの一部ではありますが、明治から現在までの各市町村の変遷が分かる資料を展示しています。「この駅の名前は昔の町の名前だった」、「この交差点の名前は昔の村の名前だった」という発見があるかもしれません。

皆様の公文書館へのご来館をお待ちしております。

当館では、2022年11月19日(土)に開館10周年の記念式典を開催しました。

主催者挨拶に始まり、筑紫野市長より祝辞をいただきました。

その後、当館の利用者である「NPO法人 福岡鉄道史料保存会」の方の「歴史公文書活用事例紹介」がありました。「福岡の『連接車(連節車)』誕生80周年というテーマで、福岡県の高度経済成長を支えた連接車(連節車)の軌跡を当館の所蔵資料の紹介を絡めながら発表していただきました。

続いて「記念講演」として、西南学院大学国際文化学部教授の宮崎克則先生による「シーボルトと『お滝さん』の恋文」と題する講演が行われました。日本地図を持ち出そうとして国外追放となった「シーボルト」のもとに届いた日本人妻「お滝さん」からの恋文を読み解き、当時の出島や長崎の様子をお話しされました。

そして、講演後は希望者にはバックヤードツアーや、特別展「ふくおかあの日あのとき 1972年」の解説会やNPO法人福岡鉄道史料保存会によるロビー展示の解説等が行われました。

10年前の開館記念式典の日、式典開始時は雨が降っていましたが、式典終了時には雨が上がっていました。今回も天気予報が二転三転し、天候がどうなるかと思いましたが、式典前に雨が降り出し、式典途中から天候も回復するという同じような空模様になりました。式典および講演会には多くの方に参加いただきありがとございました。

特別展とロビー展示は開催中です(2023年1月22日(日)まで)。

皆様のご来館をお待ちしております。

開館10周年を迎えた福岡共同公文書館をこれからもよろしくお願いいたします。

最近、当館の資料の閲覧が増えています。

そこで、これから利用してみようと思っていらっしゃる方へ当館の資料の利用についてのご案内です。

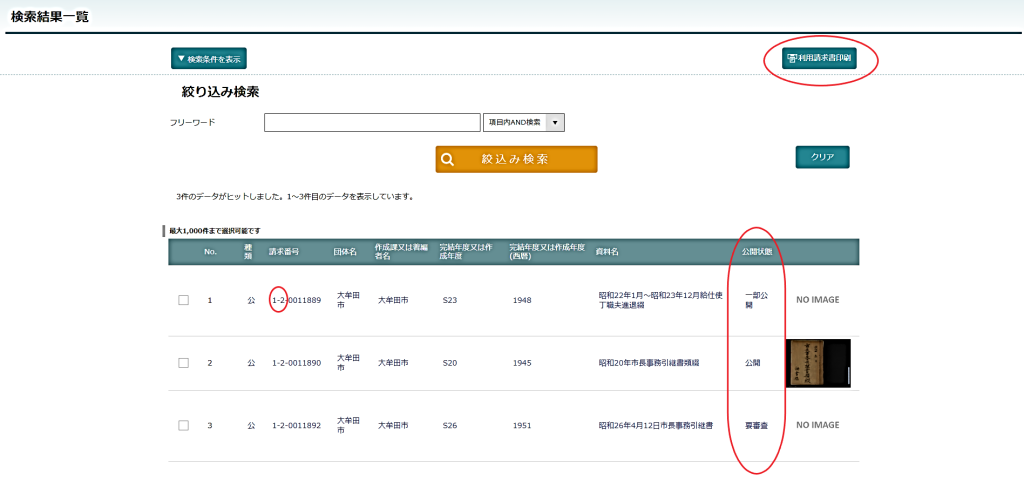

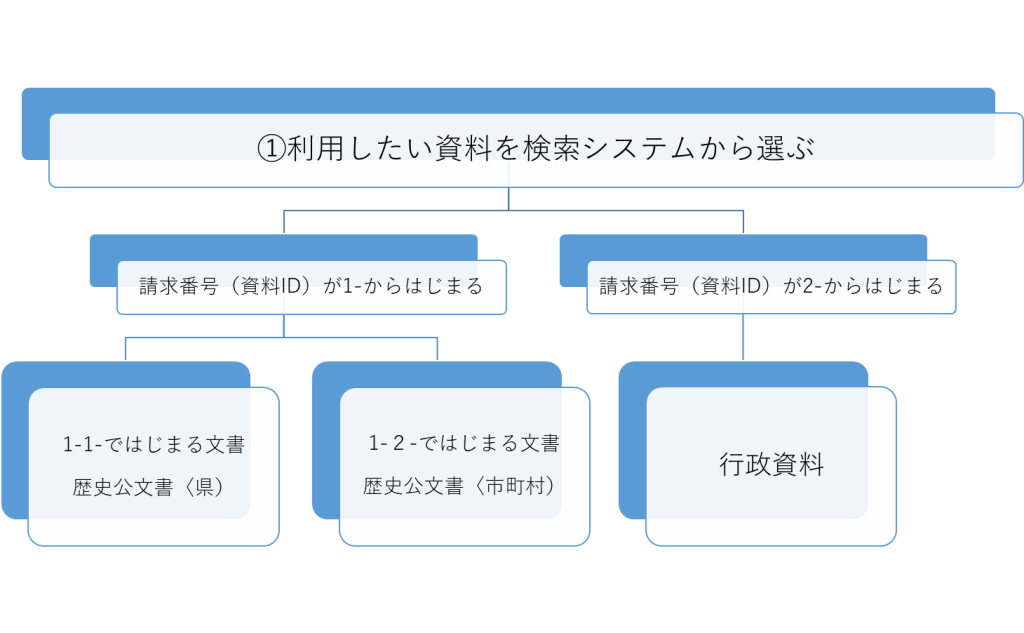

まずは、当館の所蔵資料検索システムでお探しの資料を特定してください。

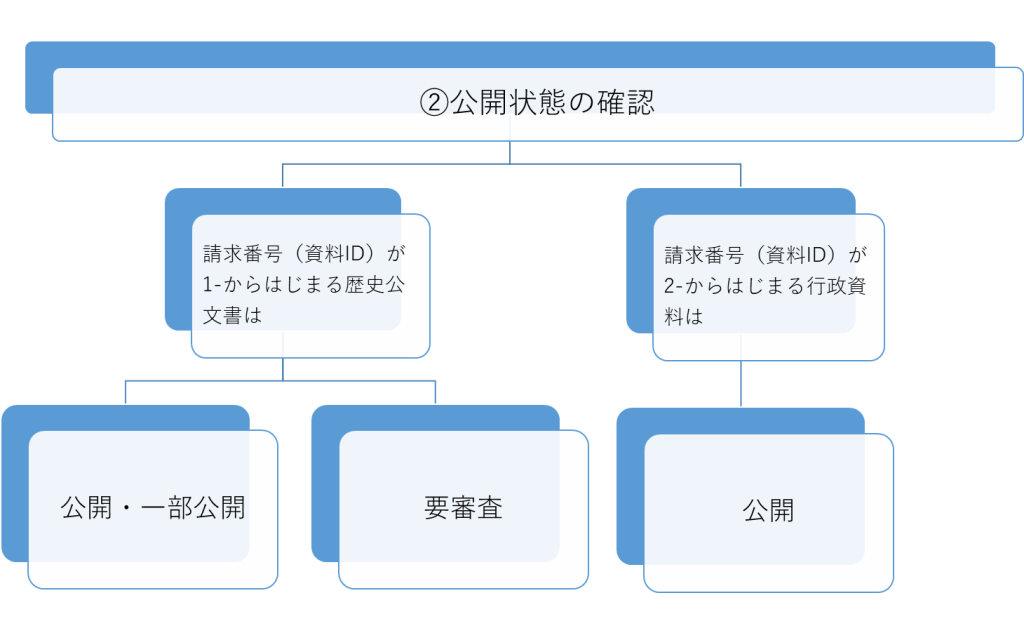

福岡共同公文書館の資料は「歴史公文書」と「行政資料」の2種類です。

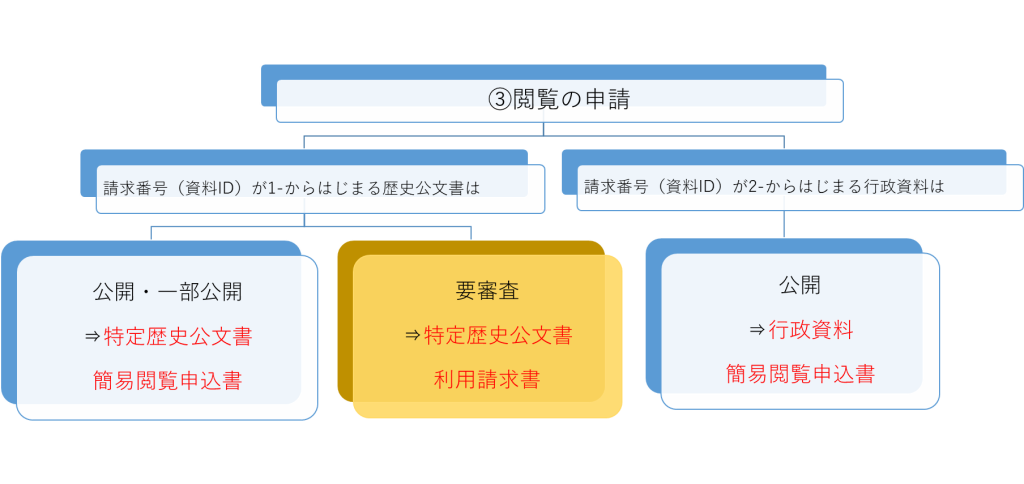

ということで、行政資料と歴史公文書の中で「公開状態」が「公開」・「一部公開」ならば、 「簡易閲覧申込書」を提出 していただくと、すぐに閲覧が可能となります。

注意!

・各申込書・申請書は県文書と市町村文書で様式が異なります

資料IDが 1-1-00××××× ⇒「県文書」

1-2-00××××× ⇒「市町村文書」

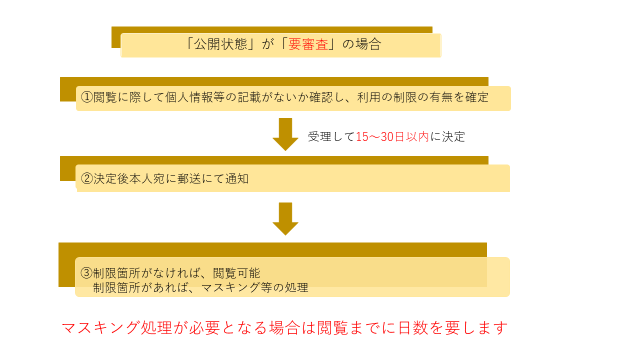

そして、「公開状態」が「要審査」ならば「特定歴史公文書利用請求書」を提出していただきます。

「特定歴史公文書利用請求書」を公文書館が受理したら

このように、「歴史公文書」の閲覧できるまでに、少なくても2週間、資料の内容やその時の利用状況によりますが、長いときには半年ほどかかかってしまう場合があります。公開状態が「要審査」の「歴史公文書」の閲覧を希望される際には、閲覧までに時間がかかるということをどうかご承知おきください。

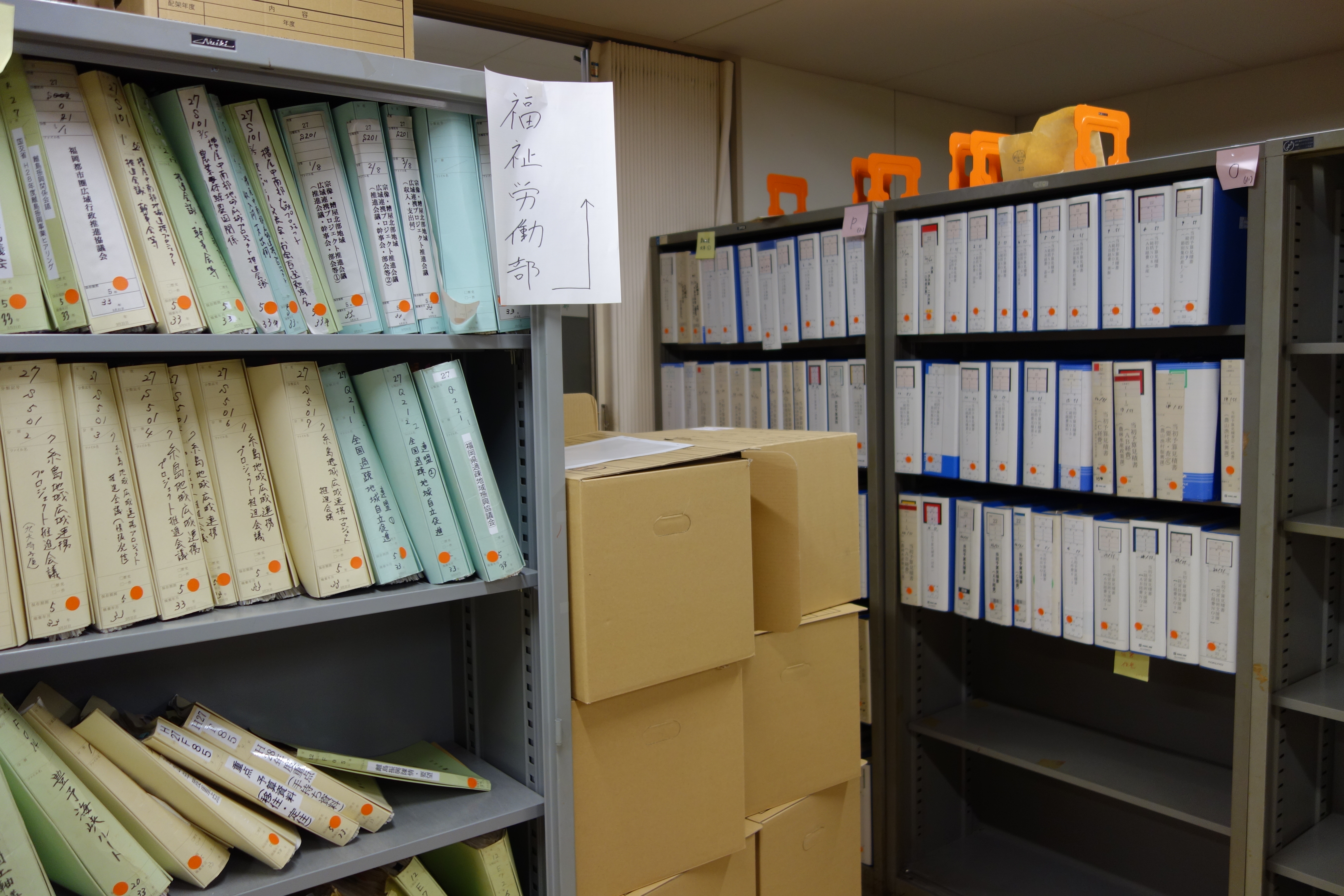

11月16日(火)に県庁へ移管予定文書の箱詰めに行きました。

県の文書は年に2回、有期文書(保存期間1年・3年・5年・10年・20年)と長期文書(保存期間永年長期、30年)が搬入されます。

今回は有期文書1916冊、段ボール329箱分の箱詰めを行いました。

保存期間を過ぎた文書の中で、担当課及び文書事務担当課が「歴史公文書」と判断した文書で、これらを公文書館へ運び、再度公文書館の職員が「歴史公文書」として保存すべきかどうかの確認をします。

担当課及び文書事務担当課が「歴史公文書」と判断した文書は1つの部屋に集められます

文書には1冊ずつしおりをはさみます

文書には1冊ずつしおりをはさみます

確認しながら箱に詰めていきます

箱に詰めたら準備完了!

そして、11月19日(金)に福岡共同公文書館へ搬入されました。

県文書は市町村文書に比べると、一度に運びこまれる量が多いので、これから年度末にかけて、県文書の整理に追われることになります。

昭和の大合併が進んでいた昭和29年、東郷(とうごう)町、赤間(あかま)町、吉武(よしたけ)村、河東(かとう)村、南郷(なんごう)村の5町村と神興(じんごう)村の一部が合併し、旧宗像(むなかた)町が誕生しました。翌年には、神湊(こうのみなと)町、田島(たしま)村、池野(いけの)村、岬(みさき)村の4町村が合併し、旧玄海(げんかい)町が誕生しました。

昭和52年に、旧宗像町の人口が5万人を突破し、昭和56年に旧宗像市が誕生しました。

その後、地方分権や少子高齢化の進展への対応などの社会全体の流れや、それぞれの市町村の特徴と資源を生かしたまちづくりを進めるため、平成15年に旧宗像市と旧玄海町が合併し、新しい宗像市が誕生しました。平成17年には旧大島(おおしま)村と合併し、現在の宗像市となっています。

北九州市と福岡市の両政令指定都市の中間に位置し、北を除く3方向を山に囲まれ、玄界灘(げんかいなだ)に大島、地島(じのしま)、沖ノ島(おきのしま)、勝島(かつしま)を有しています。また、市の中心部には、水源でもある釣川(つりかわ)が流れ、玄界灘に注いでいます。

市内を東西に横断するJR鹿児島本線や国道3号および国道495号により福岡市・北九州市への交通アクセスが充実し、住宅団地や大学、大型商業施設などが相次いで進出しました。これに伴い、急激な都市化が進み、生活環境や都市基盤が整備され、教育や文化、子育て支援などが充実し、人口減少時代に突入している現在においても、人口を維持し続けています。

宗像市には

世界遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」があります。

日本列島と朝鮮半島を結ぶ海域に位置する沖ノ島では、古来、航海安全の祈りが捧げられ、崇拝されてきました。祭祀跡からは、約8万点もの奉献品が出土しています。立ち入りを許さない厳格な禁忌は、500年間にも及ぶ古代祭祀の跡をその後1000年以上、手つかずの状態で守り伝えてきました。

「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」は、沖ノ島に宿る神への信仰を起源とする宗像三女神をお祭りする宗像大社三宮(沖津宮(おきつぐう)、中津宮(なかつぐう)、辺津宮(へつぐう))、遥か彼方に沖ノ島を望む大島の沖津宮遙拝所(おきつみやようはいじょ)、信仰の伝統を築いた人々が眠る新原(しんばる)・奴山(ぬやま)古墳群で形成されています。古代東アジアで行われた活発な対外交流の時期に遡る航海安全のための信仰は、日本固有の自然崇拝思想の原初的な形態を残し、その後の祭祀行為や信仰の意味が変容するものの、現代まで一貫して宗像地域の人々によって継承されてきました。このことが世界に例のない物証として顕著な普遍的な価値を持つと評価され、平成29年7月にユネスコ世界文化遺産に登録されました。

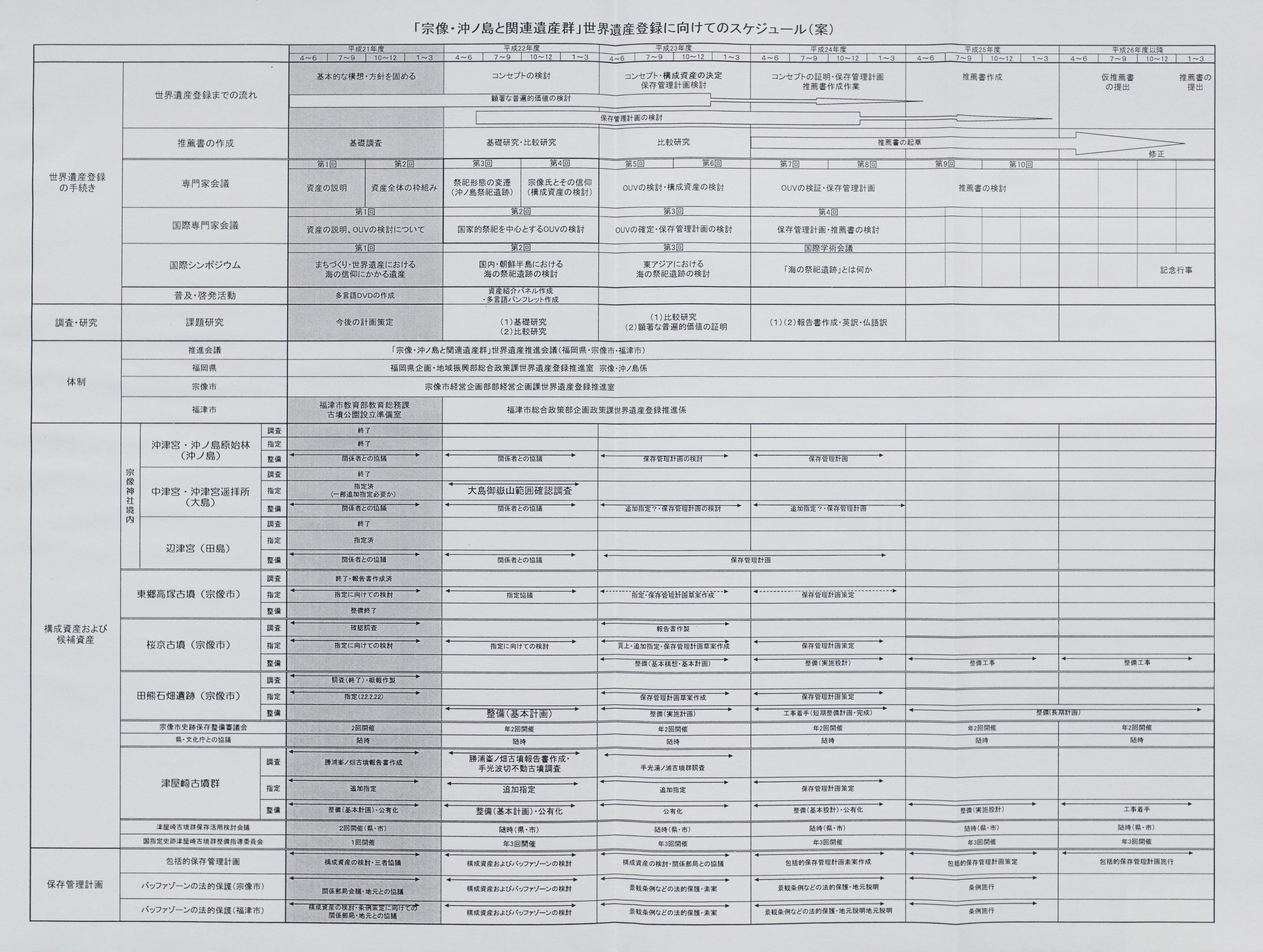

世界遺産登録までには10年以上の年月を要しています。平成の合併により、現在の宗像市となる平成15~17年頃から「沖ノ島を世界遺産に!」という運気が盛り上がってきたようです。平成18年から文化庁への提案書の提出をはじめ、平成21年にユネスコの暫定リストに記載されました。そしてそこからスケジュールを組み、世界遺産の登録へ向けて様々な取り組みを行った結果、平成29年に世界文化遺産に登録されました。

「世界遺産庁内組織 世界遺産登録推進専門部会」 (1-2-002526)

福岡地区で初めての県立の中高一貫校となる宗像中学校の開校

2015年に宗像高校の併設校として福岡県立宗像中学校が開校しました。近くに私立の中高一貫校がなく、進学校である宗像高校に併設されることから、宗像中学校の人気は高く、志願倍率は8倍を超える狭き門でした。

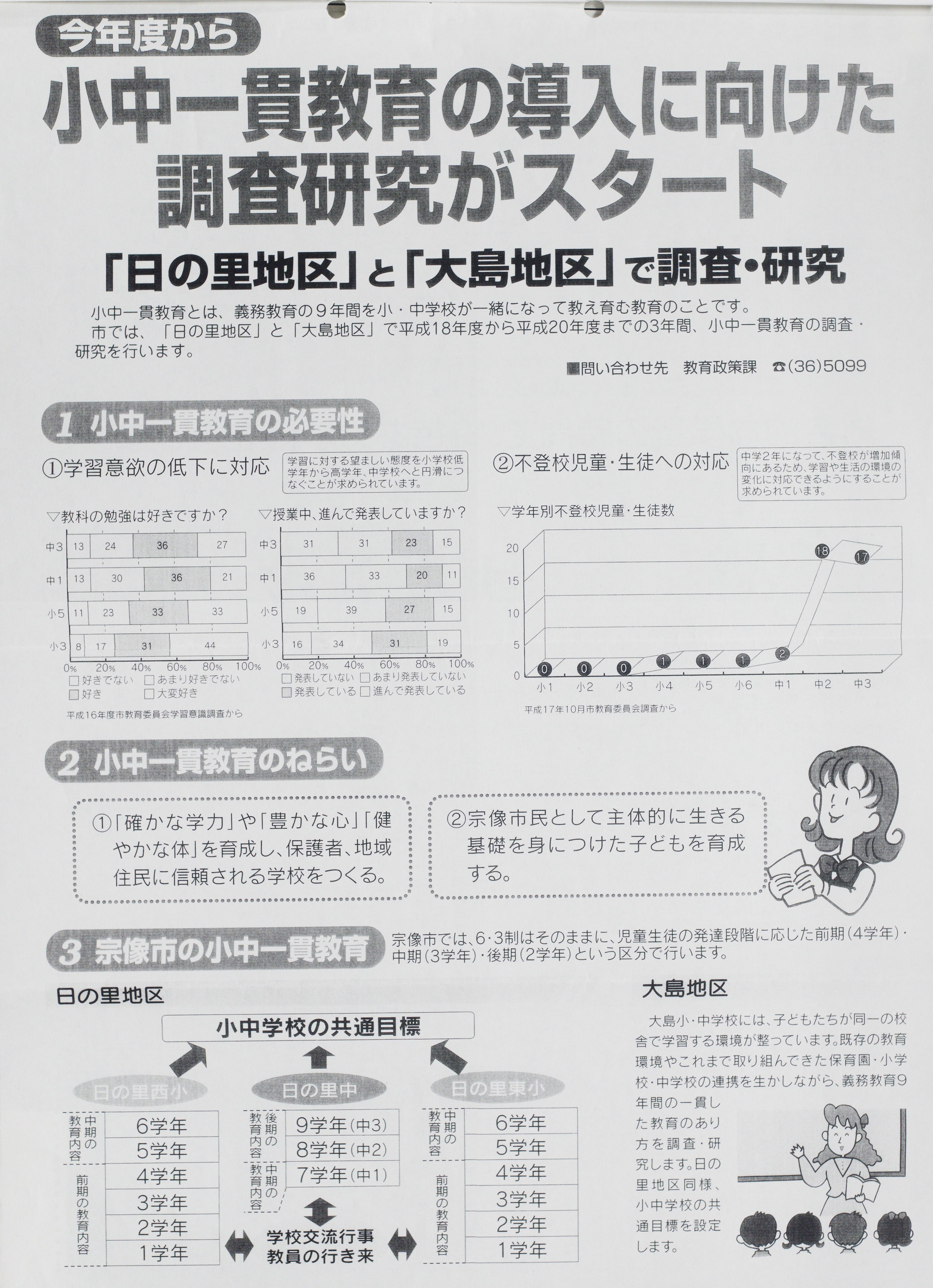

また、「安心して子どもを育てることができるまち宗像」を教育行政の柱とし、この「安心」を生み出す具体策の一つに、平成18年度から「小中一貫教育」の調査研究を進めています。

「小中一貫教育(推進協議会)」 (1-2-0020204)

宗像市からは317冊の公文書が移管されています。また、約150冊の行政資料を所蔵しています。

(令和3年8月現在)

また、当館ではただいまエントランスにおいて、県と県内市町村の役場や町の風景の「いま」と「昔」をふり返る写真展「なつかしの写真展~あの日のふくおか~」を開催しています。ここでは、宗像市の旧庁舎(昭和40年代後半)と現在の庁舎の写真を展示しています。

しかし、緊急事態宣言の発出に伴い当館は休館中(~令和3年9月12日(日)まで)です。再開した際には、ぜひ見に来てください。

次回の「公文書でめぐる ふるさと福岡」もお楽しみに!

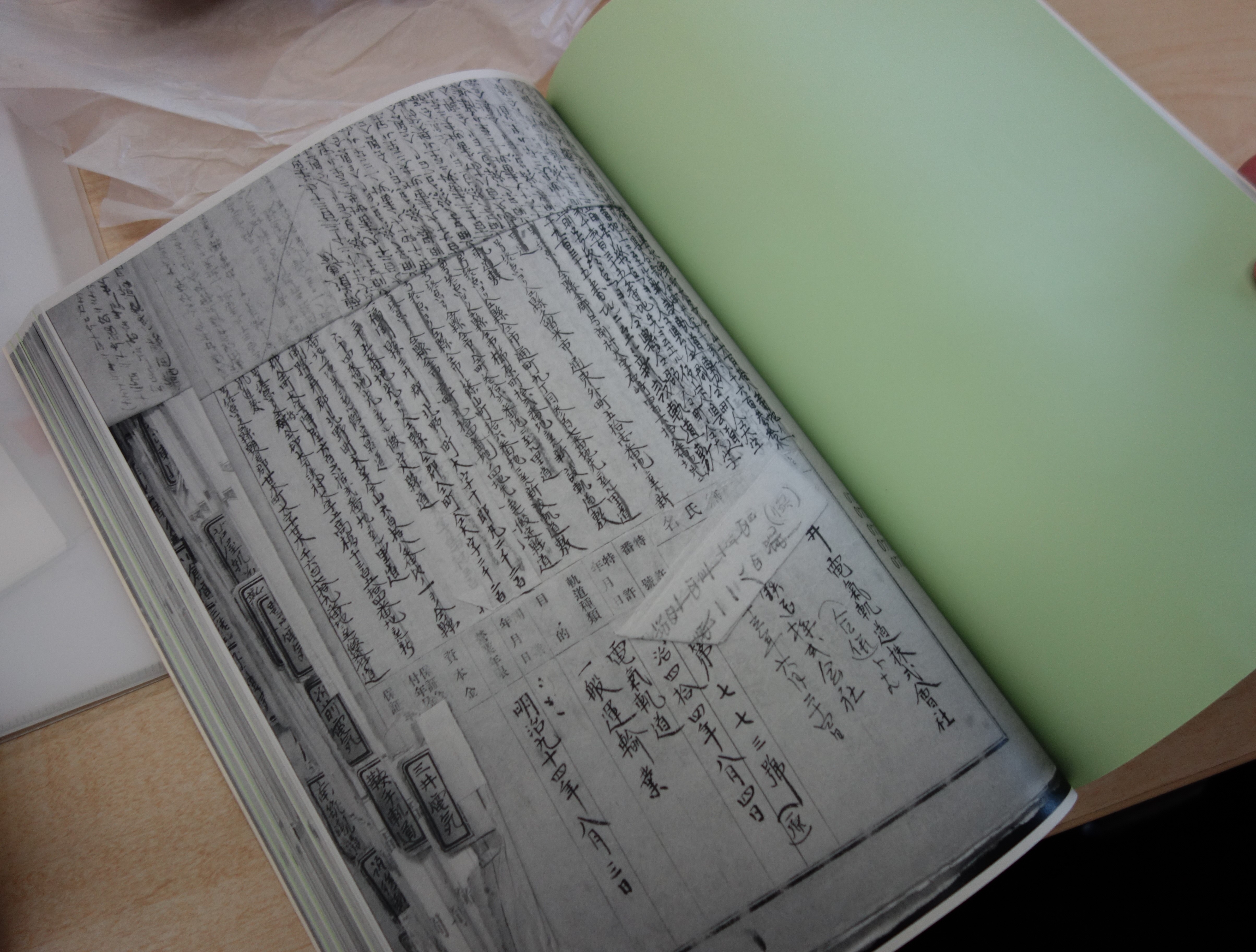

当館をよくご利用いただく利用者さんの私物です。

当館の資料を複写したものに、ご自身で表紙をつけて、

製本されていました。

現物よりも、また当館で作成している複製物よりも何倍もきれいです!(当館の複製物は簡易すぎて並べてお見せできません⤵)

ご自身の研究に使われているようですが、当館の資料をきれいにそして丁寧に使用していただいているのを見るとこちらもなんとなくうれしくなります。

雑然と綴じられて移管されてくる公文書たちですが、必要な方にとっては大切な資料です。作成される行政職員の皆さん、皆さんが業務で作成された文書が、何年あるいは何十年後には誰かにとって貴重な資料になっているかもしれません。文書作成・整理をする際はこのことを頭の片隅においていただければ、と思います。

また、「公文書をみて何がわかるの?」と思っていらっしゃる方、公文書は皆さんにとって身近なものなんですよ。

例えば、

広い敷地に建っている大型商店、ここには前になにがあった?

自分が通っていた小学校の校舎はいつ建て替わった?

この道路、前からこんなに広かった?

など、素朴な疑問が解決できるかもしれません。

いつでも、気軽に「福岡共同公文書館」をのぞいてみて下さい。